ゼロカーボン探究学習について

北海道として、2050年までに温室効果ガスの排出量の実質ゼロを達成することを目指す『ゼロカーボン北海道』を掲げるなか、これからの将来を担うであろう今の子供たちには、今後大人になって社会に出た際においても、より深く、前向きに地球環境とゼロカーボンについて考える必要があります。

根室振興局では、学校教育を通じて、若者世代にゼロカーボンについて知ってもらい、実際に考えてもらうことを目的に、それらの機会としてゼロカーボン学習活動を実施しています。

本事業については、令和5年度(2023年度)から実施しており、羅臼高等学校の御協力のもと、羅臼町独自の地域学習の時間である「知床学」の時間を活用して授業を行っています。

令和6年度(2024年度)

ガイダンス(8月)

授業の本格実施の前に、事前準備として簡単なガイダンスを実施しました。

担当教員から授業の概要と1年間の流れを説明したほか、根室振興局環境生活課から、地球温暖化とその対策、並びに「ゼロカーボン北海道」についての簡単な講義を行い、また羅臼町役場から、羅臼町としてゼロカーボンに向けて取り組んでいる現状についての解説を行いました。

講義(9月)

ゼロカーボンに関する基礎的な内容についての講義のほかに、比較的身近な計4分野(森林・水産業・ファッション・防災教育)とゼロカーボンとの関係性について焦点を当て、それぞれの分野について各1名ずつ外部講師をお招きして、各分野1回ずつの講義を実施しました。

第1回:「ゼロカーボン」とは何か

外部講師として、酪農学園大学の吉村講師をお招きして、地球温暖化とゼロカーボンに関する基礎的な知識について学びました。

第2回:テーマ①「森林×ゼロカーボン」

外部講師として、北海道地球温暖化防止活動推進員の平木氏をお招きして、地球温暖化による森林への影響、地球温暖化対策に向けた森林が持つ役割について学びました。

第3回:テーマ②「水産業×ゼロカーボン」

外部講師として、北海道大学の水田教授をお招きして、羅臼町に関わりの深い「コンブ」の生態・生理活性について講義いただいたほか、コンブ産業に伴うCO₂の排出と吸収のそれぞれの側面について学びました。

第4回:テーマ③「ファッション×ゼロカーボン」

外部講師として、北海道地球温暖化防止活動推進員の奥谷氏をお招きして、ファッション・服飾業界における環境負荷とその対策となる取組例について学びました。

第5回:テーマ④「防災教育×ゼロカーボン」

外部講師として、酪農学園大学の吉村講師をお招きして、地球温暖化に伴う気候変動によって生じうる災害について、実際の生徒らの行動圏に即して身近に考え、その対策について学びました。

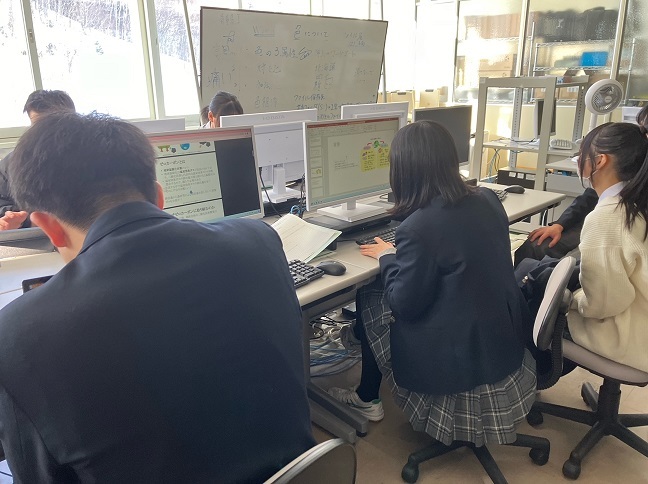

グループワーク(10月~1月)

生徒が講義で学んだ計4分野のテーマごとにそれぞれ班に分かれ、学習した内容をもとに、羅臼町で出来ること・高校生が出来ることについて生徒自身で考え、班ごとにその内容をまとめました。

街頭啓発(2月)

グループワークでの学習成果をまとめたものとして、班のテーマごとにパンフレットを計4種類作成し、道の駅知床・らうすにて2月12日に実施した街頭啓発活動において、地域住民及び観光客向けに配布しました。

最終発表(2月)

グループワークにてまとめた学習成果を発表する場として、2月18日に学内での報告会を実施しました。報告会には、根室教育局や羅臼町教育委員会、環境省職員のほか、羅臼町ゼロカーボン推進協議会より各面々、管内外の高等学校の先生方にもご参加いただきました。

札幌での成果発表・施設見学会(3月)

テーマごとの各班から1名ずつ代表生徒を選出し、札幌でのゼロカーボン学習成果発表会、並びに施設見学会を実施しました。

ゼロカーボン学習成果発表会

代表生徒として選ばれた4名から、それぞれ自身の班の学習成果として、分野ごとの学習内容と自分たちが羅臼町内で実践してみたいと考えた取組について、各テーマ1名ずつ順に発表を行いました。

当日は、北海道経済部ゼロカーボン推進局や環境省北海道環境パートナーシップオフィス/北海道地方ESD活動支援センターの職員、また講義において授業いただいた外部講師のうち、酪農学園大学の吉村講師、北海道地球温暖化防止活動推進員の平木氏並びに奥谷氏にご参加いただきました。

参加者からは、高校生の発表を聞いた感想や講評、今後の活動に向けたアドバイス等をいただいたほか、地域の若者世代が実際に抱いている考えについて、高校生と参加者との間での意見交換も行われ、相互に大変有意義な機会となりました。

施設見学会(新さっぽろエネルギーセンター)

ゼロカーボン関連施設として、地域のエネルギー需給を担うことで地域全体での高い省エネ化を実現し、さらに災害に強い街づくりを目指してつくられた、新さっぽろエネルギーセンター(北海道ガス株式会社)を見学しました。

現地では、施設の概要やつくられた経緯についての説明を受けた後、実際に施設の内部を歩いてまわりながら、省エネと防災に寄与する各種機器の役割についての解説を聞き、都市部における新しいゼロカーボンのかたちについて学びました。

令和5年度(2023年度)

講義(9月~11月)

外部講師として、酪農学園大学講師より金子名誉教授及び吉村講師をお招きし、複数回に渡って講義をしていただきました。

第1回:「ゼロカーボン」とはなにか

ゼロカーボンに関する基礎的な知識や、気候変動の影響について学びました。

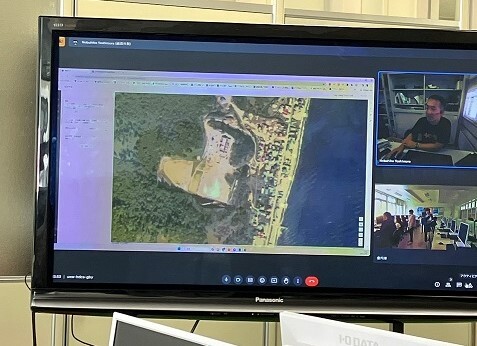

第2回:「GIS」とはなにか

地図上に様々なデータを可視化することで、データの分析に活用することが出来る「GIS(地理情報システム)」について学びました。

第3回:北海道の今と昔

GISを使用して、今と昔の北海道における森林の増減などについて、視覚的に比較しました。

第4回:人口について

GISを使用して、将来の道内市町村の人口やCO₂排出量と人口の関係について調べました。

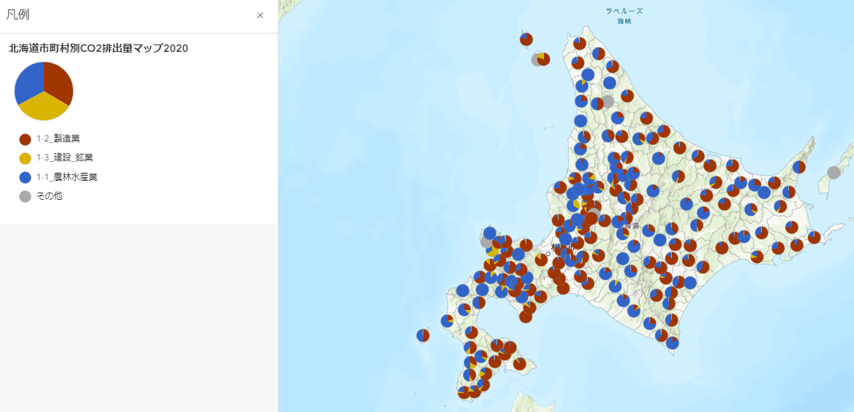

種別のCO₂排出量

GISを使って「CO₂マップ」を作成し、各分野ごとのCO₂排出量を円グラフで確認しました。

CO₂排出量と炭素固定量

羅臼高等学校の位置する「羅臼町」について、樹種や森林面積をもとに羅臼町でのCO₂吸収量を計算し、羅臼町の森林が羅臼町から排出されるをCO₂どのくらい吸収するか調べました。

グループワーク(11月~12月)

学習の後半では、生徒が講義を受けて学んだことをもとにテーマを決めて班に分かれ、それぞれ班ごとにゼロカーボンについて分析・考察を行いました。

最終発表(2月)

グループワークで班ごとに分析・考察した内容をまとめ、2月16日に学内の報告会で発表しました。報告会には、羅臼町役場や根室教育局のほか、羅臼町内の小学校から先生方にもご参加いただきました。

各班が学んだことを活かし、羅臼町で出来ること・自分たち高校生に出来ることについて考えており、それぞれ班の特色が出た素晴らしい発表でした。

☆各班発表タイトル☆

1班:北海道の人口におけるCO₂排出量

2班:持続可能な社会を目指して

3班:羅臼町のCO₂排出量

4班:羅臼町のCO₂排出量の特徴 大きな都市と羅臼を比べて

高校生による、小学生向け出前授業(3月)

最終発表に参加された羅臼小学校から実施希望があり、3月11日に小学生向けに高校生がゼロカーボンと学習内容について発表する、出前授業が実現しました。

札幌での成果発表・施設見学会(3月)

学内の報告会の結果から、3班の3名を羅臼高等学校の代表として選出し、札幌にてゼロカーボン学習成果発表会を実施しました。

また、代表生徒による成果発表会の後、札幌近郊にあるゼロカーボン関連施設の見学会も併せて実施しました。

ゼロカーボン学習成果発表会

代表生徒として選ばれた3名が、最終発表にて発表した「羅臼町のCO₂排出量」をテーマに、水産業が盛んな羅臼町ならではの視点から、羅臼町にて今後どのようにゼロカーボンを進めていくべきかということについて発表しました。

当日は、北海道のゼロカーボン担当課や環境財団の職員が高校生の発表を聞き、質疑応答では、発表の感想のほか、今回学んだことを今後どのように広げていくかの助言も得ることが出来、高校生の知見をさらに広げる良い機会となりました。

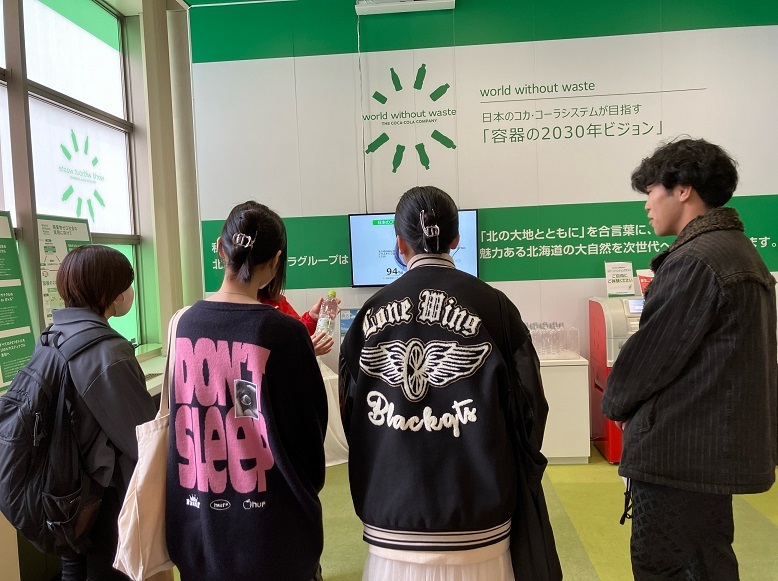

施設見学会(北海道コカ・コーラボトリング札幌工場)

学習成果発表会の翌日、北海道経済部ゼロカーボン推進局地球温暖化対策課と連携して「CO₂見える化アプリ」のダウンロードキャンペーンを実施している、北海道コカ・コーラボトリング札幌工場での施設見学会を実施しました。

工場までの移動には水素自動車によるタクシーを利用しました。生徒たちは初めて水素自動車の乗車を体験し、乗車後には「意外と静かだった。」等の声が上がりました。

現地の工場では、飲料の製造過程を見学したほか、使用済ペットボトルが100%リサイクルPET素材のボトルになるまでの流れについての説明などを受け、コカ・コーラが取り組んでいる環境に対する活動について学びました。

.jpeg)

施設見学会(エア・ウォーター移動式水素ステーション札幌)

コカ・コーラの工場見学後、水素自動車に水素を補給するエア・ウォーター移動式水素ステーション札幌を見学しました。

現地では、水素自動車の仕組みについて説明していただき、実際に水素自動車に水素を補給する様子を見学しました。