根室農業改良普及センター営農技術情報 平成28年1月

乳検データの活用について

~乳量階層区分から分かること~

(平成28年 1月)

| 乳検データは、牛の健康状態を反映する基礎情報として活用されています。なかでも、牛群成績表は、自分の牛群の現状を客観的に把握するために用います。牛群成績表は、検定した日からのタイムラグや、飼養頭数によっては数値の偏りが目立ったりするため、データの解析に若干のコツが必要です。 今月は、牛群成績表の左下にある乳量階層区分表の活用法について解説します。 |

|

| 1 乳量階層区分表の追加項目 | |

|

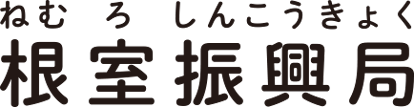

平成25年に乳量階層区分表に追加された項目として、乳中尿素窒素(MUN)とP/F比があります。MUNは、乳牛が摂取し過剰となってしまったタンパク質を推定するために用います。 |

|

|

|

|

|

図1 MUNと乳蛋白率の関係 |

|

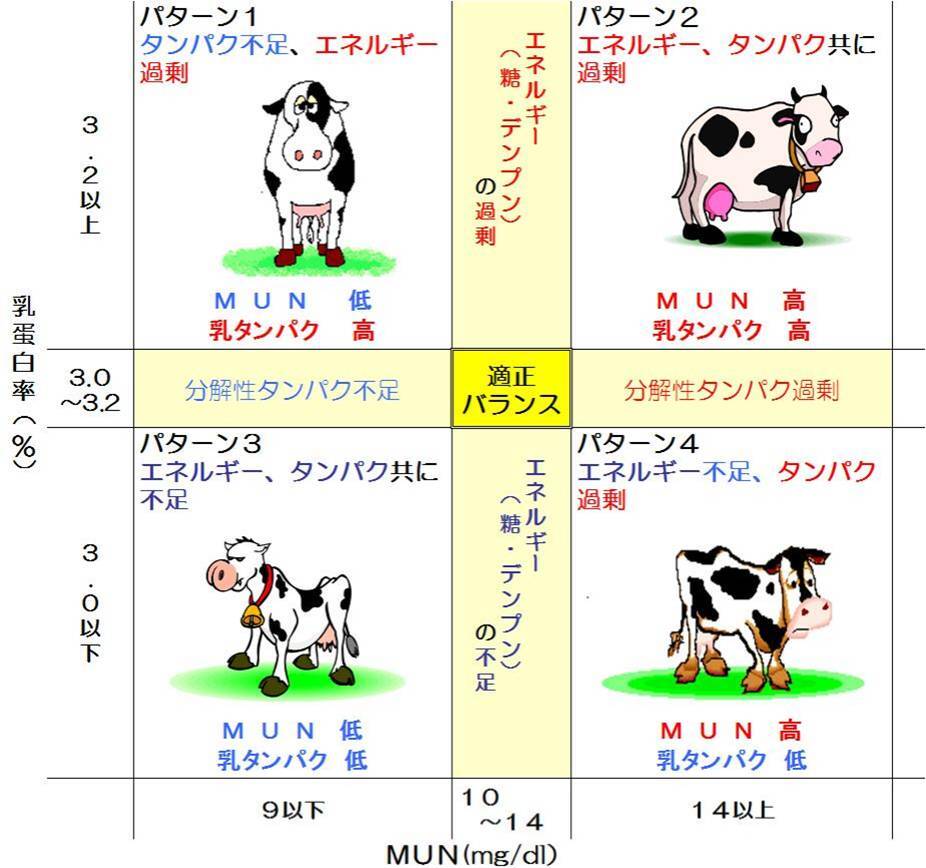

| P/F比は、乳タンパク率と脂肪率の比率から算出されます。ルーメン発酵などの状態を推測するため用いますが、80~90の範囲内であれば適正とされています。数値が逸脱している場合、ルーメン内の異常や肝臓への負担が疑われます。牧草品質の急変によって、数値が動く傾向があるため、飼料の切り替わり時にチェックする数値として有効です(図2)。朝と晩では乳成分が変動するため、注意が必要です。 | |

|

|

|

|

図2 P/F比利用の目安 |

|

|

2 泌乳曲線を描いてみましょう |

|

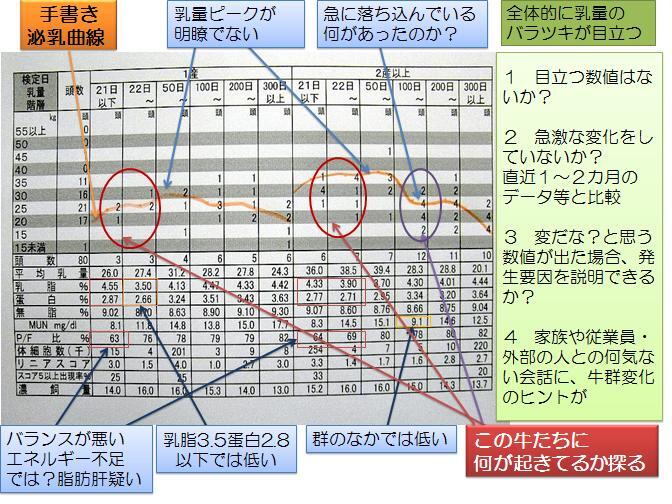

| 乳量階層区分表は、産次数と分娩後日数によって区分され、乳量ごとに頭数をまとめています。表内の頭数と平均乳量を参考に大まかな泌乳曲線を描くと、当月における牛群の産乳実績が見えてきます。赤鉛筆を用いて、軽いタッチで描いてみましょう。教科書等でよく見かけるようなカーブを描く牛群が理想ですが、描いた曲線が極端にいびつになる場合は、その理由を考えてみることにより、隠れている牛群管理改善のヒントを見いだすことができます。 | |

|

|

|

図3 乳量階層区分表(デモデータ)による模擬解析の例 |

|

|

|

|