根室農業改良普及センター営農技術情報 平成29年7月

夏の放牧管理(栄養管理)について

(平成29年7月)

|

今年の放牧開始時期について |

|||

| 今年は春先の牧草の生育が良く放牧開始も例年より1週間程早くなっているようです。 | |||

| 採食量の変化 | |||

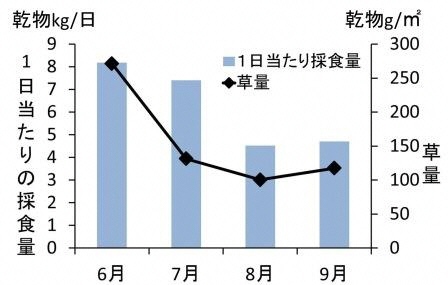

| 図1は大牧区で管理している根室のある農場で調査した「放牧期間中の草量と1日当たりの採食量の推移」です。8月以降は草量が減少し、採食量も低下していました。 | |||

|

|

|||

|

図1 放牧期間中の草量と1日あたり採食量の推移 |

|||

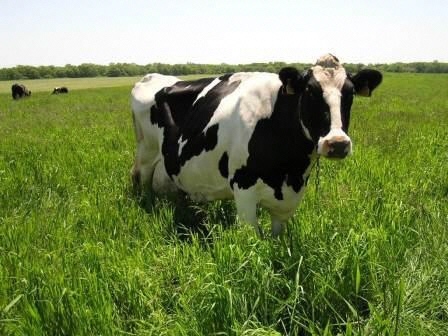

| 大牧区で管理している場合は草が伸び過ぎると、採食できる草の量が減少します(写真1)。 牧区をポリワイヤー等の電牧で区切り、掃除刈りを行った後にその区へ牛を放すなど常に短草利用で栄養価の高い放牧草を利用できるようにしましょう。 |

|||

|

|

|||

|

写真1 放牧地の草が伸びた状態 |

|||

|

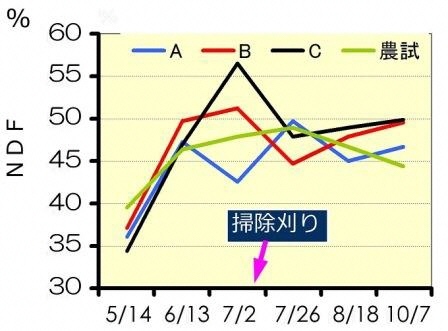

図2は別海町の3農場と農業試験場の放牧地のチモシーの粗飼料分析結果です。 |

|||

|

|

|||

|

図2 平成20年調査結果 繊維(NDF)の推移 |

|||

| 掃除刈り後、繊維は低くなりますが、その後9月以降になると除々に高くなる傾向にあります。そのため短草利用することが必要です。 一方、放牧地を小牧区で管理しいる場合は草量不足にならないよう牧区の移動や一番草刈り取り後の草地を兼用地として入れるなど牧区の拡大も必要です。 |

|||

| 放牧草の栄養価の変化と乳質 | |||

|

牧草の栄養価は牧草の伸び、季節や草種(マメ科が多い・少ない)により変動がありますが、短草の放牧草のタンパク質は概ね20%前後あります。 |

|||

| 併給飼料を使用した対策 | |||

|

MUNの上昇による肝機能の低下から乳房炎などが疑われる場合は、飼料中のタンパク濃度を下げるよう配合飼料の一部を圧ぺんコーンに置き替える等して調整します。但し、圧ペンコーン(澱粉濃度約70%)は澱粉含量が配合飼料(澱粉濃度約38%)より高いため、アシドーシスにならないよう給与量に注意が必要です。 |

|||

| 牛舎内の換気・送風 | |||

| 湿度の上昇とともに牛の体感温度が上がります。換気をして、牛舎内の湿度を下げましょう。牛の体温を下げるには、牛体への送風がきわめて効果的です。ファンを全開に回しましょう。 | |||

| その他の栄養管理 | |||

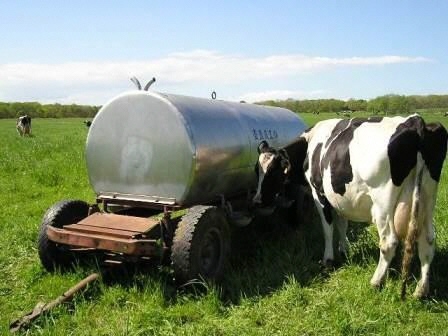

| 気温が上がると飲水量が増加し、搾乳牛では1日100リットル以上水を飲むと考えられます。給水車を使用している放牧地では水不足に気をつけましょう(写真2)。 汗や尿としてミネラルも失われます。固形塩等も忘れないようにし、夏の放牧を乗り越えましょう。 |

|||

|

|

|||

|

写真2 給水車の利用 |

|||