根室農業改良普及センター営農技術情報 平成29年8月

抗菌性物質残留事故を考える

(平成29年8月)

| 管内で最も気温が高くなる8月を迎えています。暑熱による免疫力の低下から乳房炎は増えていませんか? 今回は、乳房炎との関わりが深い抗菌性物質残留事故について考えてみます。 | |||

| 1 抗生物質残留事故の傾向 | |||

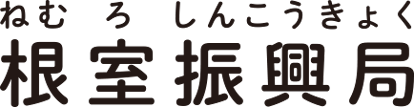

| 抗菌性物質残留事故は暑い時期と寒い時期に多く起きている | |||

| 春から秋は、気温の上昇とともに事故件数が多くなっています。一方、気温が氷点下になる冬期間は、気温の低下ともに事故件数が多くなっています(図1)。 | |||

|

|

|||

|

図1 根室管内における抗菌性物質残留事故発生件数と平気気温 |

|||

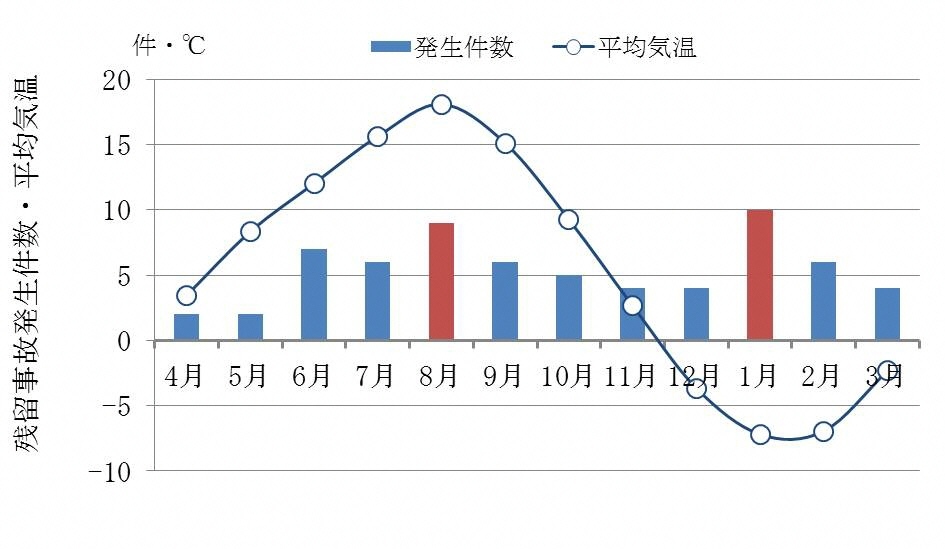

| 事故原因はマーキングの見落とし | |||

| 抗菌性物質残留事故は、乳房炎軟膏使用によるものがほとんどです。複数のマーキングをしているにも関わらず、マーキングの見落としによるものが過半数を占めています。 | |||

|

|

|||

|

写真1 抗菌性物質残留事故は乳房炎軟膏使用によるものがほとんど |

|||

| 2 作業での無意識な動きが危ない | |||

|

意外ですが、季節(気温)と抗菌性物質残留事故の発生には何らかの関係がありそうです。暑さや寒さなどによって心身ともに疲れていると、普段、ルーティンワークとして行っていることが無意識になりがちです。「いつも置いてあるはずの場所に物がない、なくした物が思わぬところから出てきた」という経験はだれしもあると思います。これは無意識に動いている証拠です。 |

|||

|

|

|||

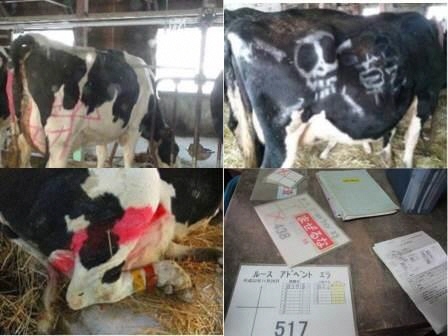

| 3 誰が見ても分かる・誰がやっても同じが大切 | |||

| 抗菌性物質残留事故は、農作業事故と同じメカニズムで起きていると考えられます。農作業事故は「人」の問題だけではなく、「機械・施設・道具」「環境」「作業方法」にも、その原因が潜んでいるという報告があります。これらの原因のうちどれか一つでも改善されていれば、事故は防げるというものです。 抗菌性物質残留事故を防止する上で、正しい搾乳方法の実践や飼養環境を整えることにより、乳房炎そのものを減らすことが、最も大切です。一方、うっかりミスによる残留事故を防ぐには、やはり「見える化」が有効です(写真2)。大切なことは「誰が見ても分かる」ということです。否が応でも視覚に入ってくる情報によって、たとえ無意識に作業を行っていたとしても、事故を回避することができます。また、誰がやっても同じになるように作業をできるだけシンプルにすることです。 これらは、カイゼン※の一例です。カイゼンは、現場の作業者が中心となって考えてこそ意味があります。さまざまな現場での作業を経験している酪農ヘルパーに、うちの農場で、作業上、どこを改善すべきか尋ねてみるのも、いいかも知れません。 |

|||

|

|

|||

|

写真2 視覚からの情報が大切です(見える化) |

|||

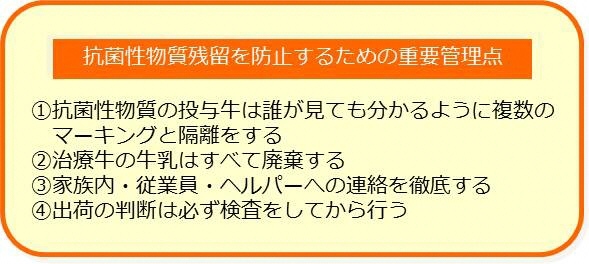

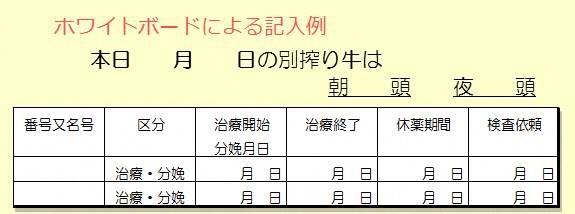

| 残留事故を防止するための重要管理点(図2)および治療記録の記載例(図3)を示しておきますので、参考にして下さい。 | |||

|

|

|||

|

図2 抗菌性物質残留事故を防止するための重要管理点 |

|||

|

|

|||

|

図3 抗菌性物質残留事故を防止するための重要管理点 |

|||

| 乳房炎をはじめ抗菌性物質残留事故が多くなる時期となっています。いつもより意識を高くして管理強化に努めましょう。 | |||